氣候變遷因應法

第二章:碳費徵收對象、計算與減免機制

本章旨在解析台灣碳費制度的具體運作邏輯,從誰會被徵收、如何計算應繳金額,到企業能如何透過各種機制降低碳費負擔。透過深入探討徵收門檻、複雜的計算公式以及減量額度的扣抵方式,企業將能更全面地掌握碳費制度的實務核心,為後續的減碳策略規劃奠定堅實基礎。

一、徵收對象與門檻詳解

台灣碳費的徵收對象並非所有企業,而是鎖定特定行業的溫室氣體「排碳大戶」 。根據《碳費收費辦法》,必須是《氣候變遷因應法》第二十一條第一項公告應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源,且其全廠(場)之直接排放及使用電力之間接排放,其溫室氣體年排放量合計值達二萬五千公噸二氧化碳當量以上之電力、燃氣供應業及製造業 ,才是政府碳費開徵的對象。

根據2023年的盤查結果,符合上述門檻的事業553廠/場,直接排放量合計約214.5百萬公噸二氧化碳當量,能源間接排放量合計約54.6百萬公噸二氧化碳當量。

二、碳費計算公式與邏輯

碳費的計算並非單純將排放量乘以費率,而是透過一個結合了門檻與調整係數的複合式公式,以表彰制度的政策意圖 。

基本計算公式:

應繳碳費=收費排放量×徵收費率

收費排放量計算公式:

收費排放量=(年排放量−K值)×排放量調整係數值

此公式中的幾個關鍵變數,決定了企業最終的碳費負擔:

- 年排放量:指事業前一年度的全年溫室氣體排放量,包含直接排放與使用電力間接排放 。

- K值:

- 未提出自主減量計畫,K值=2.5萬噸

- 已被核可自主減量計畫,K值=2.5萬噸

- 已被核可自主減量計畫+高碳洩漏風險行業,K值=0。此時要再乘以「排放量調整係數」:

- 排放量調整係數值:一個用於調整年排放量的關鍵係數。

- 第一期為0.2,未來第二期和第三期將分別調升至0.4和0.6 。

- 排放量調整係數值:一個用於調整年排放量的關鍵係數。

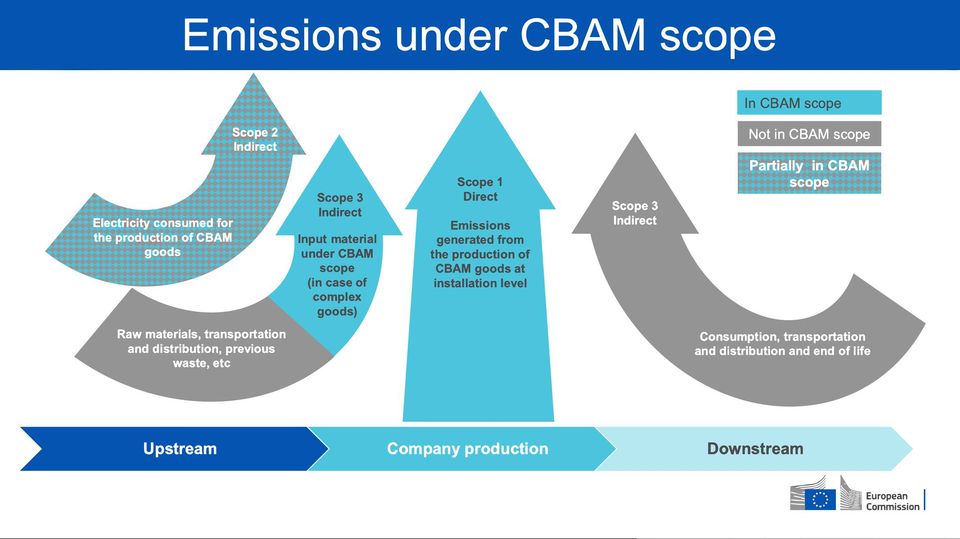

為什麼高碳洩漏風險事業的K值設為零,但卻享有極低的排放量調整係數?其核心原因在於政策的平衡。高碳洩漏風險產業,如鋼鐵、水泥等,其產品在國際貿易中面臨嚴峻的碳成本競爭。若對其全額徵收碳費,可能導致產業外移,造成「碳洩漏」(carbon leakage),即排放量從國內轉移至國外,全球總減排並未因此減少。因此,政府取消了2.5萬噸的K值免徵門檻,以確保其所有排放量都在制度的引導之下,但同時給予了高達80%的排放量折扣,這是一種精準且有策略的設計,目的在於讓這些企業提前啟動減量,同時又保障其國際貿易地位,並與未來歐盟CBAM等機制接軌 。

三、碳費計算範例

碳費的計算,有3個步驟來確認適用的公式與費率:

(1):是否提出「自主減量計畫」。若未提出自主減量計畫,則適用一般費率。

收費公式=(排放量-2.5萬噸) x 一般費率

範例一:一般事業且未提出自主減量計畫

A公司年排放量10萬噸CO2當量,且未提出自主減量計畫:

收費排放量: (10萬 – 2.5萬) = 7.5萬公噸二氧化碳當量 。

應繳碳費: 7.5萬公噸 x 300元/公噸 = 新臺幣2,250萬元。

(2)提出自主減量計畫,且屬於「非高碳洩漏風險」事業。

收費公式=(排放量 – K值) x優惠費率A或B

範例二:一般事業且提出自主減量計畫,且已核定

事業類別:非高碳洩漏風險的一般事業。

優惠費率:

若符合「行業別指定削減率」,適用優惠費率A:新臺幣50元/公噸 。

若符合「技術標竿指定削減率」,適用優惠費率B:新臺幣100元/公噸 。

計算步驟:

收費排放量: (10萬噸-2.5萬噸) = 7.5萬公噸(CO2e)。

應繳碳費(優惠費率A):7.5萬公噸 x 50元/公噸 = 新臺幣375萬元 。

應繳碳費(優惠費率B):7.5萬公噸 x 100元/公噸 = 新臺幣750萬元 。

(3)提出自主減量計畫,且屬於「高碳洩漏風險」事業。

收費公式=(排放量 – K值) x高碳洩漏風險係數 x 優惠費率A或B

範例三:一般事業且提出自主減量計畫,且已核定

事業類別:高碳洩漏風險的一般事業。

K值:高碳洩漏風險事業之K值=0

高碳洩漏風險係數:第一期=0.2,第二期=0.4,第三期=0.6

優惠費率:

若符合「行業別指定削減率」,適用優惠費率A:新臺幣50元/公噸 。

若符合「技術標竿指定削減率」,適用優惠費率B:新臺幣100元/公噸 。

計算步驟:

收費排放量: (10萬噸-0萬噸) x 0.2 = 2萬公噸(CO2e)。

應繳碳費(優惠費率A):2萬公噸 x 50元/公噸 = 新臺幣100萬元 。

應繳碳費(優惠費率B):2萬公噸 x 100元/公噸 = 新臺幣200萬元 。

四、減量額度之扣抵

除了透過優惠費率降低碳費,企業也可使用減量額度來扣抵收費排放量,進一步降低成本 。

- 國內減量額度:企業可使用「自願減量專案」及「抵換專案」所產生的減量額度,扣抵其收費排放量。國內減量額度有其特殊優勢,例如「自願減量專案」的減量額度可以以1.2的比例進行扣抵,且扣抵上限為收費排放量的10% 。

- 國外減量額度:非屬高碳洩漏風險的事業,經中央主管機關認可後,可使用國外減量額度,但其扣抵上限僅為5% 。

國內減量額度享有更高的扣抵比率與上限,此政策設計傳達了明確的信號:政府優先鼓勵企業「在地減量」或投資「國內減量專案」 。這是因為發生在台灣本土的減量行為,有助於直接實現國家自定貢獻(NDC)目標,因此在政策工具的設計上必須給予更強的經濟誘因,以鼓勵國內碳權市場的發展與活絡。這也預示著,企業的減碳策略應包含對國內減量額度的投資與布局 。