氣候變遷因應法

第一章:制度總覽與核心概念解析

臺灣正式邁入碳定價時代!環境部公告的「碳費收費辦法」,宣告國家將透過經濟手段,讓企業為溫室氣體排放負責,並鼓勵產業轉型與技術創新。這項制度將收取的碳費專款專用,成立「溫室氣體管理基金」,用於資助企業減碳、發展低碳技術,並推動公正轉型。面對2025年即將開徵的碳費,企業需及早因應,為這場減碳挑戰做好準備。

一、台灣碳定價時代的來臨

2024年8月29日,環境部正式公告「碳費收費辦法」,台灣正式進入「碳定價」時代 。這項重大政策變革的核心目的,在於將溫室氣體排放所造成的外部環境成本,透過經濟手段內部化,從而鼓勵企業進行實質減量與技術創新,以達成國家溫室氣體長期減量目標 。與全球75個國家或地區實施碳定價的趨勢接軌,台灣選擇先行採用「碳費」制度,並將其定位為「減量工具」,而非傳統的「財政工具」 。

碳費徵收所獲得的收入,將全數納入專款專用的「溫室氣體管理基金」,而非直接歸入國庫。這筆基金的用途將嚴格限定於溫室氣體減量相關工作,包括資助企業投資減量技術、發展低碳與負排放技術、以及推動公正轉型等 。

台灣碳費制度的法律根基為《氣候變遷因應法》,並由環境部於2024年8月29日正式公告三項關鍵配套子法,標誌著制度的全面啟動 。這「碳費三子法」包括:

- 《碳費收費辦法》:明確規範了碳費的徵收對象、計算方式、申報與繳費時程等核心規定 。

- 《自主減量計畫管理辦法》:訂定了企業申請優惠費率的程序與應遵守的條件 。

- 《碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標》:為申請優惠費率的企業提供了兩種具體的減量目標路徑,以供選擇 。

根據公告時程,台灣碳費將自2025年起開徵,徵收對象需繳納的費用將依據其2025年的溫室氣體年排放量進行核算。首次的申報與繳費將於2026年5月底前進行 。

二、核心專有名詞詳解

在深入探討碳費制度的具體運作前,精確理解其核心專有名詞至關重要。

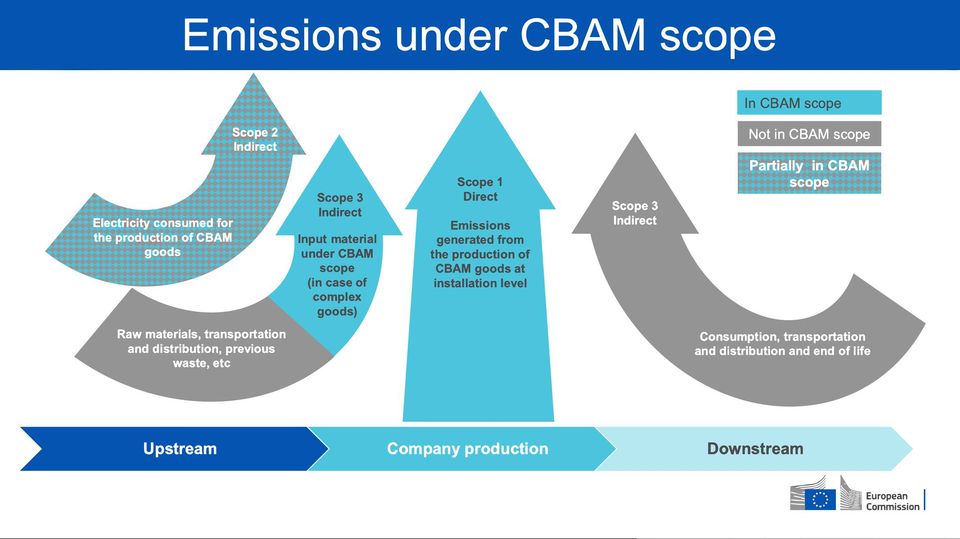

- 碳費:根據《碳費收費辦法》第二條的定義,碳費是指「對事業經盤查登錄與查驗後之溫室氣體直接排放量及使用電力溫室氣體間接排放量,換算為二氧化碳當量所徵收之費用」。

- 直接排放:來自事業廠區內的排放源,例如燃燒化石燃料的鍋爐、製程中產生的溫室氣體等。

- 使用電力間接排放:來自外購電力所產生的溫室氣體排放量 。

- 收費排放量:這是最終決定企業應繳納多少碳費的排放量。收費排放量不是單純的總排放量,而是經過特定公式調整後的數值 。這部分將在下一章節進行更詳細的說明。

此處的專有名詞有一重要觀念需要釐清:

只有「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」所規範的事業單位,才是台灣碳費開徵的對象。哪些事業單位會是納管對象呢?簡單的說,若事業單位全廠(場)的範疇一(直接排放)與範疇二(用電的間接排放)合計年排放量超過2.5萬噸CO2e,才會被納管。

注意這裡的事業單位用詞為「廠/場」,而非「公司」。這有什麼差別呢?若一家公司下轄A、B兩個工廠,工廠A年排碳量2.6萬噸CO2e,工廠B年排碳量1.8萬噸CO2e,則只有工廠A會被納管,也只有工廠A所排的2.6萬噸CO2e需要納入碳費徵收計算,工廠B的1.8萬噸CO2e則不計。